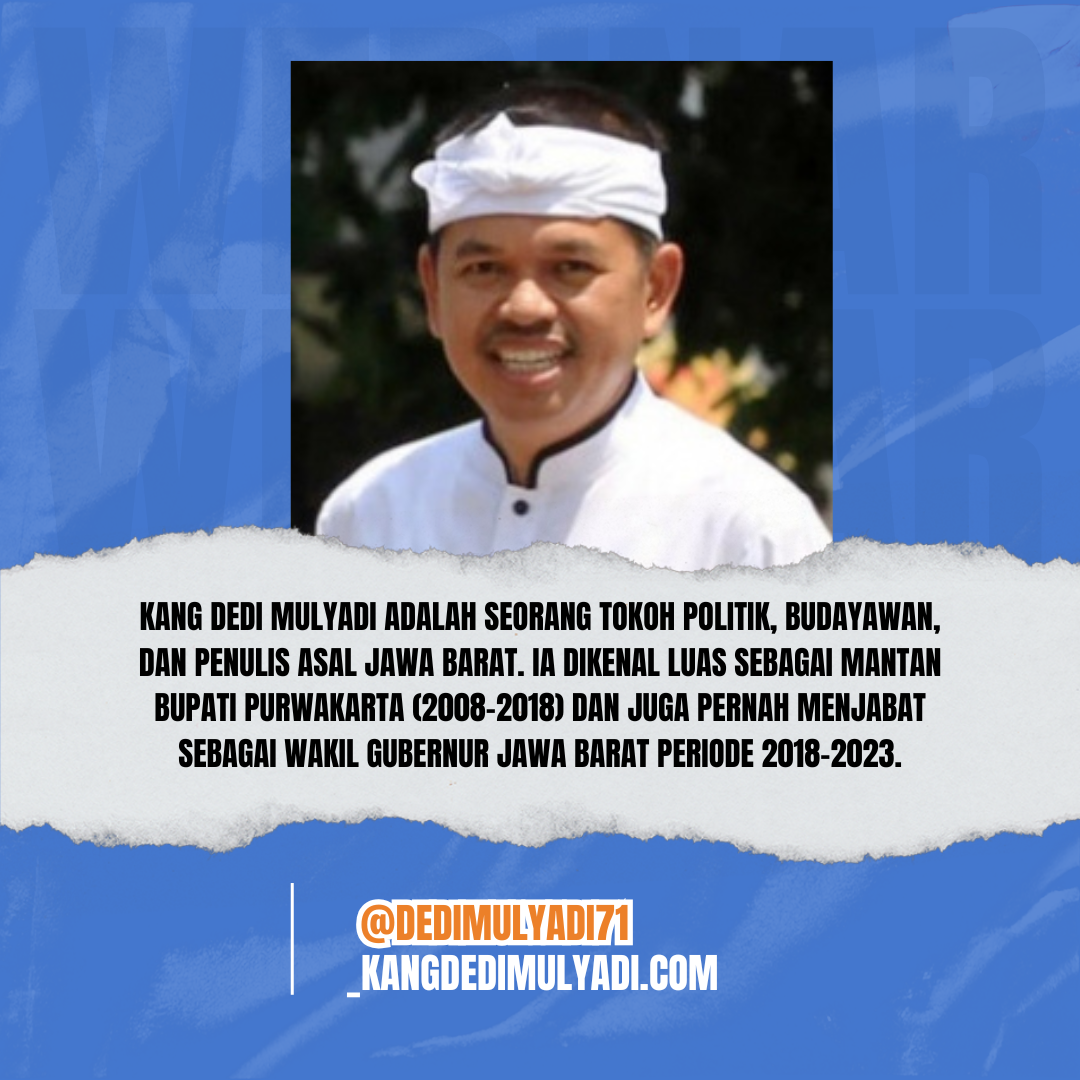

Dedi Mulyadi dan Budaya Sunda Sebagai Arah Pembangunan Jawa Barat

Bagi Dedi Mulyadi, budaya bukan sekadar warisan masa lalu yang dipajang di museum atau dilestarikan lewat upacara adat. Baginya, budaya adalah roh kehidupan masyarakat, pedoman moral, dan sumber inspirasi pembangunan. Sebagai tokoh yang lahir dan besar di tanah Sunda, Dedi melihat budaya Sunda bukan hanya simbol identitas, tapi juga fondasi untuk membangun Jawa Barat yang berkarakter, beretika, dan berdaya saing.

Sejak awal kepemimpinannya, baik saat menjadi Bupati Purwakarta maupun ketika aktif di panggung politik Jawa Barat, Dedi konsisten memperjuangkan nilai-nilai kasundaan. Ia menghidupkan kembali tradisi yang sempat memudar dan menjadikannya bagian dari kehidupan modern. Menurutnya, kemajuan tidak boleh membuat masyarakat melupakan akar budaya yang membentuk jati diri mereka.

Budaya Sunda Sebagai Landasan Etika Sosial

Dalam pandangan Dedi, nilai-nilai Sunda seperti “silih asah, silih asih, silih asuh” memiliki makna mendalam. Ketiganya mengajarkan bahwa manusia harus hidup saling menghormati, saling mendidik, dan saling menjaga. Nilai ini menjadi dasar etika sosial yang bisa diterapkan di era modern.

Bagi Dedi, pembangunan tidak cukup hanya dengan membangun jalan atau gedung, tapi juga harus membangun karakter manusia. Ia sering menegaskan bahwa Jawa Barat harus menjadi provinsi yang tidak hanya maju secara ekonomi, tapi juga beradab dan berbudaya.

Itulah sebabnya, di masa kepemimpinannya, banyak fasilitas publik di Purwakarta dihiasi dengan ornamen budaya Sunda. Gapura, taman kota, dan bahkan kantor pemerintahan dibuat dengan sentuhan tradisional khas Sunda. Bukan sekadar estetika, tapi simbol bahwa pembangunan harus berpijak pada jati diri daerah.

Mengangkat Kearifan Lokal dalam Kebijakan Publik

Salah satu hal yang membuat Dedi Mulyadi menonjol adalah kemampuannya menerjemahkan kearifan lokal menjadi kebijakan publik. Ia tidak ingin budaya hanya menjadi slogan. Contohnya, ia menerapkan kebijakan agar para pelajar menggunakan pakaian adat Sunda setiap hari Kamis. Tujuannya bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas sendiri.

Selain itu, ia juga menghidupkan kembali tradisi ngalaksa, seren taun, dan berbagai upacara adat sebagai cara untuk mempererat hubungan sosial masyarakat. Dalam setiap kegiatan, ia menekankan pentingnya gotong royong, kesederhanaan, dan rasa hormat terhadap alam—semua nilai yang terkandung dalam falsafah Sunda Wiwitan.

Dedi juga memperjuangkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari budaya Sunda. Menurutnya, orang Sunda sejati tidak akan merusak alam, karena alam dianggap sebagai ibu yang harus dijaga. Konsep “leuweung ruksak, cai beak, manusa balangsak” (hutan rusak, air habis, manusia sengsara) menjadi prinsip yang ia pegang teguh dalam setiap kebijakan lingkungan.

Membangun Identitas Sunda yang Modern

Meski berpihak pada tradisi, Dedi bukan tipe pemimpin yang anti-modern. Ia justru berusaha menggabungkan budaya lokal dengan kemajuan zaman. Dalam pandangannya, budaya Sunda bisa menjadi kekuatan untuk menghadapi globalisasi. “Budaya tidak boleh ditinggalkan, tapi juga tidak boleh ketinggalan,” ujarnya dalam berbagai kesempatan.

Ia membangun Purwakarta dengan konsep kota budaya yang ramah wisata dan teknologi. Misalnya, penggunaan pencahayaan digital di taman-taman tematik yang tetap mempertahankan unsur estetika tradisional. Ia percaya bahwa pariwisata berbasis budaya bisa menjadi daya tarik ekonomi baru tanpa kehilangan nilai-nilai moral masyarakat Sunda.

Dedi juga aktif mempromosikan seni dan sastra Sunda kepada generasi muda. Ia sering mengadakan lomba pidato, dongeng, dan puisi Sunda untuk anak sekolah. Baginya, membiasakan anak-anak berbicara dengan bahasa Sunda dan memahami filosofi leluhur adalah bentuk pendidikan karakter paling mendasar.

Budaya Sunda Sebagai Spirit Pemerintahan

Dalam menjalankan pemerintahan, Dedi mengadopsi prinsip “ngamumule nagara” — menjaga negeri dengan cinta dan ketulusan. Ia percaya bahwa pemimpin harus meneladani nilai-nilai kasepuhan Sunda seperti kejujuran, amanah, dan welas asih. Kepemimpinan menurut Dedi bukan soal kekuasaan, tapi pengabdian.

Ia sering turun langsung ke masyarakat, menyapa pedagang kecil, petani, dan buruh tanpa protokol berlebihan. Dalam setiap kunjungan, ia membawa semangat “ngarawat” — menjaga dan merawat kehidupan rakyatnya. Sikap rendah hati dan kesediaannya mendengarkan keluhan warga membuatnya dicintai dan dihormati.

Bahkan dalam pengambilan keputusan politik, Dedi tetap berpegang pada filosofi Sunda. Ia menolak cara-cara politik yang kasar dan menekankan pentingnya musyawarah serta rasa hormat. Bagi Dedi, orang Sunda sejati tidak mencari musuh, tetapi mencari harmoni.

Menjaga Warisan untuk Generasi Mendatang

Dedi Mulyadi menyadari bahwa budaya bisa punah jika tidak diwariskan dengan benar. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk aktif melestarikan seni tradisional seperti wayang golek, calung, jaipongan, dan pantun Sunda. Ia juga menggandeng para seniman lokal agar mendapat ruang tampil di acara-acara pemerintahan.

Menurutnya, ketika anak muda kehilangan kedekatan dengan budayanya sendiri, mereka akan kehilangan arah dan mudah terpengaruh budaya asing. Maka dari itu, pelestarian budaya bukan sekadar nostalgia, melainkan investasi moral untuk masa depan.

Kesimpulan

Dedi Mulyadi bukan hanya pemimpin yang cerdas dan berani, tapi juga sosok yang menjadikan budaya Sunda sebagai arah pembangunan. Ia percaya bahwa kemajuan sejati tidak datang dari meniru bangsa lain, melainkan dari kemampuan menggali nilai-nilai sendiri dan menyesuaikannya dengan tantangan zaman.

Melalui kebijakan, teladan, dan cara hidupnya, Dedi telah menunjukkan bahwa budaya Sunda bukan penghalang modernitas, melainkan fondasi untuk membangun Jawa Barat yang maju, berkarakter, dan bermartabat. Ia mengajarkan bahwa ketika pembangunan berpijak pada budaya, maka kemajuan tidak akan kehilangan ruh kemanusiaannya.